2024年4月:杉並区立郷土博物館

3年半前くらいに来館していますが10分くらいしか見れなかったので、

ちゃんと常設展を見るべく再訪。

キャプションを全部読まなくても1時間くらいはかかりました。

企画展が近現代でさらっとしか見なかったのですが、

もし古代テーマだったらもっと所要時間が必要だったと思います。

古代テーマはなぜか分館のほうでやることが多いような。

印象としては中野よりキャプションの分量は多かったかなと思います。

中野もわかりやすいのでそれはそれでいいと思います。

縄文草創期の井草式・標識土器が見どころです。

向ノ原遺跡B地点の草創期(約10,000年前)隆起線文土器も、

模様がはっきり残っています。

向ノ原遺跡B地点の草創期(約10,000年前)隆起線文土器も、

模様がはっきり残っています。

装飾性が高い縄文土器類は中央のコーナーに集めてあります。

あまり記憶がなかったので、やはり再訪してよかったと思います。

中期・加曽利E式は、後期・安行式にもつながっていくようなモダン感が好きですかね^^

古代の駅名「乗猪駅」(読み「のりぬま」か「あまぬま」)が

練馬か杉並の天沼か、と言う論争があるのは全く聞いたことがなかったので興味深いです。

遺物から見ると練馬が有利のようですね。

中世豊島を中心に栄えた「江戸氏」の拠点の名前が、今の阿佐ヶ谷に繋がっているんですね。

→その後、戦国時代に上杉配下の太田道灌→後北条氏と移っていき、

秀吉に派遣された家康が「江戸」幕府を開くと。

秀吉に派遣された家康が「江戸」幕府を開くと。

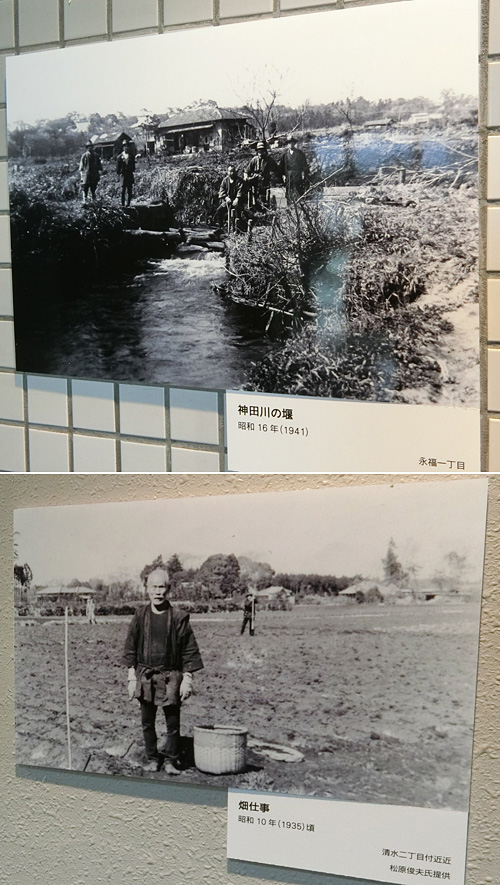

吹き抜けがある2階廊下には近代の杉並の貴重な写真のコピーが展示してあります。

今は失われた高井戸の杉並木も。

こういう昔ながらの木材を使った堰が

こういう昔ながらの木材を使った堰が

遡ること100年に満たない時代に使われていたんですよね。

こちらのおじさまも醸し出すカッコよさが。

裏庭には古民家が移築・保存してあります。

裏庭には古民家が移築・保存してあります。

和風建築の木の床はフローリングとは違い重厚感があっていいですよね。

今は失われている家も多い、神棚もあります。まだ神仏習合していた時代のほうが

古来から地元に即した拠り所のあるいい信仰を持っていたんだろうと思います。

明治の神仏分離→間違った方向性の国家神道→敗戦による唐突な国家神道終了

→高度経済成長によるアメリカナイズ物質主義偏重の流れで、

日本人の信仰心は破壊されていますね。

→高度経済成長によるアメリカナイズ物質主義偏重の流れで、

日本人の信仰心は破壊されていますね。

だから医療やワクチンを過度に「信仰」してしまうんだなと思います。

ともあれ有意義な再観覧になったと思います。

PR

コメント

プロフィール

HN:

茶人(別HN:さいおん南)

性別:

女性

自己紹介:

2019年までは普通のアニメ映画好き。この5年で一気に裏情報を知った者です。一応歴史を専攻していましたがそれまではそこそこ。日本古代の「偽書」の世界を知って俄然やる気が出てきて、人生史上一番本を読んでます。日本の考古学・歴史と、アジアや世界全体の関係を包括的に見て行きたいと思っています

最新記事

(01/15)

(08/07)

(07/25)

(06/17)

(05/28)