2024年3月:山崎記念中野区立歴史民俗博物館

基本の郷土博物館ですが、やはり各市区町村によって

スペースの広さが違いますね。2019年にリニューアルされているとのこと。

中野区は自治体の範囲が狭めですし土地も広くは取れないと思うので、

小ぢんまりしてしまうのは仕方ないかな。

先史時代は各時代一つの遺跡くらいしか紹介できていなかったので

(個人的には神明小学校の出土物など見てみたかったです)

常設展示の入れ替えや、特別展で2年に1回くらい見れる機会があるといいですね。

まめに公式情報をチェックしていないとですが。

上段の縄文土器が浅鉢・深鉢のみと言う表現を散見しますが、誤解を招きますね。

実際は注口土器や多孔土器(茶こし)・蓋・釣手式・台付などバリエーション豊かですよね^^

タガのついた土器のタガは桜の皮でできているとのこと。

下段左は狢沢(ムジナサワ)式土器・縄文中期前半の長野県の型式。

興津式は前期後半の利根川の型式とのこと。

時期はキャプションに書かれていないものの型式は書いてあるので、

興味ある方は調べてくださいと言うことかな。

こちらは弥生土器。前回の記事でも紹介した棒状浮文がしっかりついていますね。

こちらは弥生土器。前回の記事でも紹介した棒状浮文がしっかりついていますね。

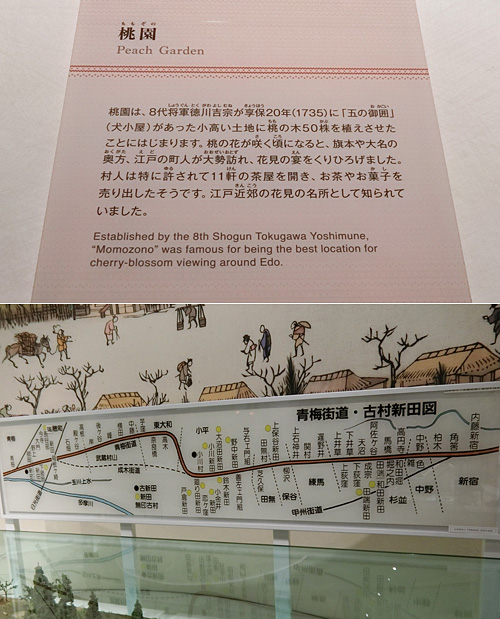

鍋屋横丁や桃園などの地名の由来がわかりやすくよかったと思います。

戦時中の思想犯(今思うとまともな方々だったんでしょうね)の監獄や

綱吉の犬の御囲も中野にあったんですね。

おひなさま展は今日廃れがちな人形飾りや民間からの寄贈品を活かす機会になっているかな。

あとパトロンの山崎家のひな人形を飾るというミッションがあるんだと思います。

興味あるかといわれると残念ながら無いほうですが…

博物館への道は大江戸線・江古田からは下っていきますが、

西武線・沼袋からは登りになるので、選べるなら行きは江古田のほうがいいかもです。

沼袋には氷川神社があり、初詣などはにぎわいそうです。

御朱印は手書きで頂けるようです。

七福神が全柱並んでいるのはちょっと珍しいかも。

PR

コメント

プロフィール

HN:

茶人(別HN:さいおん南)

性別:

女性

自己紹介:

2019年までは普通のアニメ映画好き。この5年で一気に裏情報を知った者です。一応歴史を専攻していましたがそれまではそこそこ。日本古代の「偽書」の世界を知って俄然やる気が出てきて、人生史上一番本を読んでます。日本の考古学・歴史と、アジアや世界全体の関係を包括的に見て行きたいと思っています

最新記事

(01/15)

(08/07)

(07/25)

(06/17)

(05/28)