2024年11月:東京国立博物館 はにわ展

トーハクの今年度の目玉展覧会、しかも古代テーマということで

前売りを買って絶対行くという体にしていました。

開催期間はあまり長くないため、

スケートシーズン入った中でこの日しかないなという日に行きました

混んでいるのをわかっていて行きましたがやはりスムーズにはいかず、

1時間半で何とかはにわ展だけは全部周れました。

いつもながら常設展の本館まで見るには時間が足りなく、

もっと早く出ればいいんですけどね

最大の2.4M円筒埴輪はこういう機会でないとなかなか見られないかもですね。

昨年古代の常設展を1回見に来ていますが、

その時見た気がする埴輪もいくつかありました。

ですのでトーハク以外から来た展示を主に見たいと思いつつ。

どう見ても渡来人のあごひげ埴輪

尖り帽子を用いるのは古代中央アジアのサカ族の特徴らしい。

「サカイ」とも言い、「堺」の元だったりして。

尖り帽子を用いるのは古代中央アジアのサカ族の特徴らしい。

「サカイ」とも言い、「堺」の元だったりして。

顔つきもトルコ系?

群馬辺りで作られているのでやはりこの地域で

北東アジアの渡来人が重用されていたんでしょうね

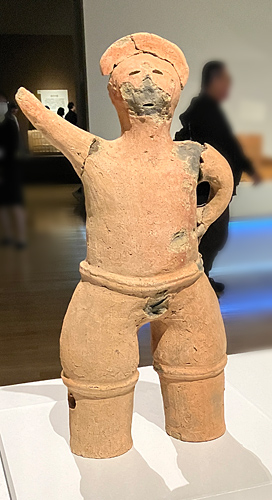

明らかに相撲取り、昨年のマヤ展でも見ましたね

塗料が結構残っている埴輪も見られて往事が垣間見れていいですね

魚を捕らえる鵜の埴輪、鵜飼が古墳時代まで

少なくともさかのぼることを示しています。

鶏の埴輪が出ている遺跡名が栃木県真岡市の「鶏塚遺跡」

古墳名にも残るほど象徴となっていたということか。

「ホツマツタヱ」の鶏を門で飼っていたとされるニニキネ様が

若い時期を過ごした場所は北関東、一致していますよね。

メインの 挂甲の武人は第二展示室に。

すべて群馬で作られているんですよね。

北関東のほうが最終的に時代が下っても製作していて、

名品が多いということでしょう。

そして古墳時代以前の痕跡が西日本より多く残っているということでもありますね。

群馬などの考古館にも足を運んでみたいと思いました

埴輪のルーツとして殉死の代わりに人形を置くことにした、

という日本書紀の記述があり

これは一般的には事実ではないとされていますが、

外国を見てみるとルーツはあるんですよね。

スキタイの王墓は、王の埋葬1年後の王墓上に、

家来の殉死の遺体をこれまた殉死の馬に乗せて飾ったという

今だとちょっと考えられない価値観。

考古学的にも骨などが大量に出ていることから裏付けられているそうです。

渡来人が、かつて故郷では殉死者で王墓を飾っていた記憶が

埴輪として現れたのかもしれません。

埋めている殉死者の代わりなら、

表に飾らず中に入れておけばいいでしょうしね。

初期のメイン円筒埴輪から形を模したものに変化していったのも、

渡来系の表現なのかも。

埴輪と土偶の違いとして、埴輪は実際の職業や暮らしの形を模したもので、

土偶はもっと抽象的でアーティスティックという違いがあるんですよね。

造形の技術的に土偶が勝る印象なのはそのせいかも。

中国方面でも殉死は盛んで、扱いに困った捕虜の処分方法だったとのこと。

価値観が全く違う時代ですが

特権階級以外の命が軽んじられがちなのは今も共通しているなと。

この不条理を超えてければいいんですが。

特に王墓を飾るための殉死をした人たちはどう思っていたのか

聞いてみたいなと思いました。

また石人の展示もありました。石人もスキタイ系の文化だそうですね

縄文時代の石棒に近い石人の形もあるんですよね。(スキタイ以前の紀元前8世紀ごろ)

PR

コメント

プロフィール

HN:

茶人(別HN:さいおん南)

性別:

女性

自己紹介:

2019年までは普通のアニメ映画好き。この5年で一気に裏情報を知った者です。一応歴史を専攻していましたがそれまではそこそこ。日本古代の「偽書」の世界を知って俄然やる気が出てきて、人生史上一番本を読んでます。日本の考古学・歴史と、アジアや世界全体の関係を包括的に見て行きたいと思っています

最新記事

(01/15)

(08/07)

(07/25)

(06/17)

(05/28)