2025年2月:金鑚神社・本庄早稲田の杜ミュージアム

金鑚神社(かなさな)埼玉県児玉郡神川町字二ノ宮

式内社(名神大社)、武蔵国五宮(一説に二宮・明治期の格付け)

東京からのアクセスは高崎線の本庄から路線バスが最適、

本庄市にも金鑚神社が複数あるので紛らわしいですが

本庄市にも金鑚神社が複数あるので紛らわしいですが

こちらの神川町二ノ宮が元祖となります。本庄駅には神川町のマップは残念ながらなく、

本庄市のマップに載っている金鑚神社は別のもので、

ほぼ同じ緯度の似たような山の中にあるのでちょっと混乱しました。

ほぼ同じ緯度の似たような山の中にあるのでちょっと混乱しました。

地図で見ると元祖は西にありますね。

バスで25駅、モールやローカル線を越えていき山の入り口という感じの

新宿(しんしゅく)で下車、

新宿(しんしゅく)で下車、

ファミマがありますがそちらを背にして緩やかな国道?の坂道を1キロほど登っていきます。

勾配を感じてきついというほどではないですが、結構真冬でもあったまります。

勾配を感じてきついというほどではないですが、結構真冬でもあったまります。

途中野趣あふれる石の集積所や石垣があり、のり面補修中を抜けると

(最後のほうの歩道がかなり狭いです)

(最後のほうの歩道がかなり狭いです)

右にコンクリの大きな鳥居が現れます。

信仰のもとになっている神川が、ある程度の断崖の深さで参道脇に流れています。

今年の天気だと水量はかなり少ないんでしょうね。

今年の天気だと水量はかなり少ないんでしょうね。

「彩香橋」は昭和末期か平成の製作年代でしょうが、どういうコンセプトでしょう。

社殿後背の御室山(標高343.4メートル)を神体山として祀る。

ご神体が山であり、社殿には本殿は設けないという

古代祭祀の面影を残すことで知られています

古代祭祀の面影を残すことで知られています

ホツマツタヱや古事記では、ヤマトタケルが東征成功の折に

おばのヤマトヒメから授かった火打金を納めたことから

おばのヤマトヒメから授かった火打金を納めたことから

神社の歴史が始まったとされます

(本庄は山梨から関東平野に抜ける尾根ルートの出入口にあたる)

(本庄は山梨から関東平野に抜ける尾根ルートの出入口にあたる)

金鑚の由来はこの伝説がメインとなっていますが、

本庄地域は製鉄が盛んで古墳時代に栄えており、

円墳の数は埼玉一の地域だということにも求められますね。

円墳の数は埼玉一の地域だということにも求められますね。

さすが武蔵二宮とも言われるだけあり、敷地や参道が思ったより広いです

(予想は尾張一宮の真清田神社くらいかなと思っていましたが)

(予想は尾張一宮の真清田神社くらいかなと思っていましたが)

あきる野の二宮神社より敷地は広いですね。あちらは住宅地の中ということもありますが

山と共にでずっと守られてきた土地という感じで、この神社の格の高さをうかがわせます。

参道の途中に見上げる形で重要文化財の多宝塔があります。

中は見れませんが近づけます

神社の建物には朱塗りが施されていないのが、自然と調和している感じでいいですね。

拝殿が立派なので、山に向かって拝んでいる感はそんなにはないです。

ロングショットだと後ろに山林があるのがわかりますね末社のほうが、すぐ後ろに斜面が見えているので山に向かっている感じがします

ただし末社はたくさんありますが、標示板がないのでどれがどの神様かはわかりません。

と言っている自分もすべての末社に分けてお参りしたいほどは徹底してませんけどね

扉が開いて幣が痛んでいるのが見えるのは、あまり整備をしていないということかも、

人の手が入りすぎていない良さはありますが

やはり人造の社がある以上はキレイにしているほうがいいかなと思いつつ。

参拝客は自動車率が高く絶えず来ていますが、近隣の群馬ナンバーが多いかな。

外国人はいなかったですね

外国人はいなかったですね

とは言え人がそこまで多くは来ていないので、土のクッション性があります^^

鏡岩ハイキングコースに向かう橋と登山道が見えました。八王子城くらいの感じかな?

こちらは下りてくる道で、入り口は見落としてましたが拝殿の左らしいです。

春や秋に登ってみるとよさそうですが、その場合は他の場所とのハシゴはできなそう。

鏡岩は約1億年前に八王子構造線(関東平野と関東山地の境)が形成された際に、

断層活動によって生じたすべり面とのことです。

断層活動によって生じたすべり面とのことです。

御朱印が印刷のみなのは武蔵六宮で唯一かな、そこは残念ですね。

御朱印帳は御朱印別売りの仕様でした。

直書きのページがついているなら買ってもよかったんですけどね

直書きのページがついているなら買ってもよかったんですけどね

路線バスで本庄に戻ります。途中停留所の名前が、

島がついたり水の多い土地という感じがしますね。

川の流れによるものでしょうか。

島がついたり水の多い土地という感じがしますね。

川の流れによるものでしょうか。

さいたまは南東部が内海だった地域だということは注意したいところですね。

お土産は、本庄市のゆるキャラ「はにぽん」推しです。

神川町のキャラもあるようですが、あまりグッズ化などはされていないのかも。

駅のカフェ(紅茶がサーバーで出てくるのいいですね)で休憩して

また本庄から別の路線バスで本庄早稲田駅へ。

シャトルもありますが路線バスのほうが安いとシャトルの運転手さんにお聞きしました。

時間が合えば利用したほうがいいですね

本庄早稲田の杜博物館・本庄早稲田は学園都市のようです。立派な建物内にあります

どこからか集まって来られる来館者がそこそこいます。2階の発掘成果の展示は結構専門的です。

はにぽんのモデルの「笑う人物埴輪」(写真のは仲間だそうです)は出張中でしたが、

埴輪の数はなかなかのものでした。

翳(さしば)は歯車?と思う形もありますが、実際は団扇なので薄造りのものなんでしょうね

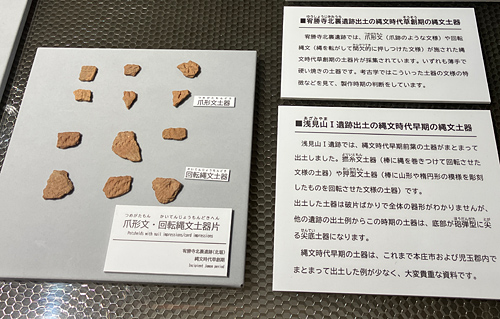

ガラス玉の細工なども細かく紹介しています。縄文土器も草創期からありました。

早稲田といえばエジプトが有名ですね。企画展が行われていました。

あまり棺は積極的に撮影しなかったのですが

現物は棺の蓋が中心で、レプリカも多いですが雰囲気は十分伝わります。

陶棺はそれほど身分は高くない人の埋葬に用いたようですね

外国のものだから本物は持ち出しにくいというのもあるかな。

発掘時は当然ながらかなり風化した状態が多いので、

大トリの北ダハシュール北遺跡の王墓のように塗料がしっかり残った状態で見つかるときは、

現場はすごく感動ものなんだろうなと思いました

庶民も奉納した土器の展示もあるのが良いです。

パン作りをしている庶民の像も、名は残らなくても確かに存在した証ですね

駅からも北関東の山:浅間山・赤城山・榛名山あたりが見えます

以上で

一宮・小野神社(聖蹟桜ヶ丘)

二宮・二宮神社(あきる野)

三宮・大宮氷川神社

四宮・秩父神社

五宮・金鑚神社(神川町)

六宮・新吉田杉山神社(横浜)

今回で武蔵国の六宮すべて参拝いたしました(*ノ’∇’)ノ゚・:*

※杉山神社は論社が複数あるのですが、まあひとまずOKとしましょうか

※杉山神社は論社が複数あるのですが、まあひとまずOKとしましょうか

PR

コメント

プロフィール

HN:

茶人(別HN:さいおん南)

性別:

女性

自己紹介:

2019年までは普通のアニメ映画好き。この5年で一気に裏情報を知った者です。一応歴史を専攻していましたがそれまではそこそこ。日本古代の「偽書」の世界を知って俄然やる気が出てきて、人生史上一番本を読んでます。日本の考古学・歴史と、アジアや世界全体の関係を包括的に見て行きたいと思っています

最新記事

(01/15)

(08/07)

(07/25)

(06/17)

(05/28)