2023年3月:國學院大學博物館・飛ノ台史跡公園博物館 考古学講座

國學院大學博物館

渋谷駅の喧騒から離れ、青山学院や実践女子の校舎が並ぶ学区の中に國學院もあります。

収蔵品の展示数は評判通り、なかなか豊富ですね。

展示数が多いだけに、明大より貸し出し中の資料も散見されます。

表のほうでは時代を問わず逸品を紹介、その後ろに

旧石器 → 縄文土器・石器 → 弥生土器

→ 古墳土師器・須恵器・埴輪 → 律令以降の瓦 → 中世の板碑

といった順番で、縄文と古墳が多い印象です。

出土地が不明なものが多いのは、明治ほどは直接発掘調査を

行っていないからなのかな?

縄文時代は、撚糸のサンプルが引き出しに入っています。土偶の足などの細かいものも展示。

亀形土製品はちょっと注目でしたが、明大にもありましたね。

撮り忘れましたが、フクロウを想起させる土版も。

古墳時代の分量が結構多いですね。

古墳時代の分量が結構多いですね。

土師器と須恵器の色合いの違いが明確にわかります。

こちらの埴輪は本物も展示してあります。幾何学文様を配した棺も。

神道ゾーンは撮影禁止です。

基本的には神道関連の展示物が発生した時系列順に展示されていて、

大嘗祭と賀茂御祖神社(下鴨神社)の儀式に用いる供物の実物大模型

→吉田神道の護摩炊きに似た祈祷台 → 江戸の御師関連

→菅原道真と天神信仰(これは起源は平安ですね)

→吉田神道の護摩炊きに似た祈祷台 → 江戸の御師関連

→菅原道真と天神信仰(これは起源は平安ですね)

という感じに並んでいました。

また、土着の信仰に用いられたお面や人形などの道具の展示もあり。

社殿の造りの一覧が壁に掲載されていました。

神明造は弥生時代の銅鐸にも描かれていると書かれていましたね^^

(大社造も弥生住居発祥と言われる)

下鴨神社が紹介されているということで、割と懇意にしているということでしょうか。

下鴨には古事記関連の書籍が結構置いてあったことを思い出します

(國學院博物館にもたくさんありました)

(國學院博物館にもたくさんありました)

ということは、大学の成り立ちからしてもちろん古事記を推しているが、ホツマ

までは言及できない立場ということでしょうかね。

4万年前に列島に現生人類が到達したのは確実とされているんですよね。

その方法としてあまり表立っては言われませんが、

氷河期の津軽海峡にできた冬季氷床を渡ったという説は有力でしょうね。

4万年前に列島に現生人類が到達したのは確実とされているんですよね。

その方法としてあまり表立っては言われませんが、

氷河期の津軽海峡にできた冬季氷床を渡ったという説は有力でしょうね。

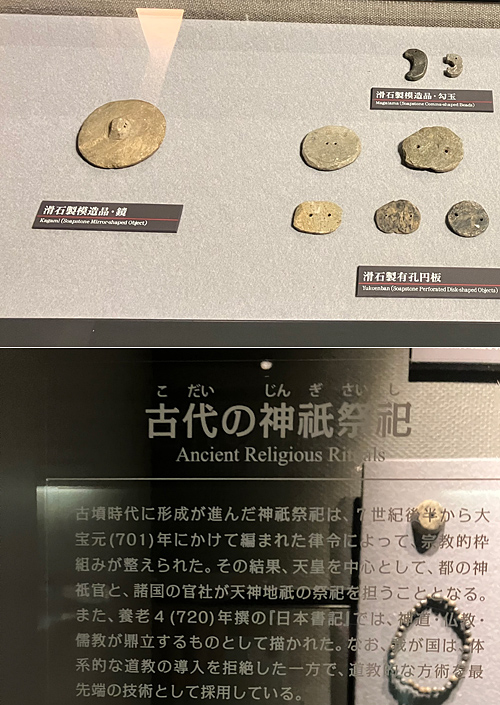

神道と古墳時代のつながりについては明記しています。

それに先んじた旧石器〜縄文〜弥生時代の考古学が密接に結び付くということは

あまり明確には書かれていないのは諸事情ですかね。

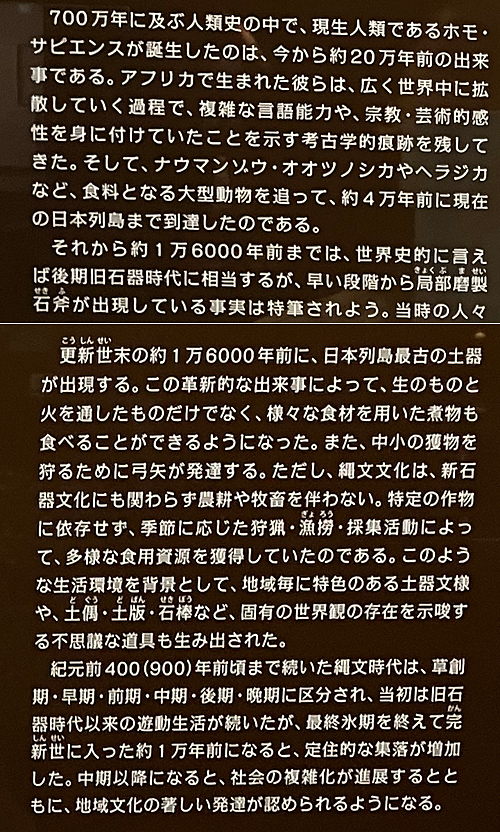

石造りの鏡模造品にも注目。

縄文時代に黒曜石を鏡として使っていた可能性もありそうなんですけどね。

石造りの鏡模造品にも注目。

縄文時代に黒曜石を鏡として使っていた可能性もありそうなんですけどね。

私も神道を掘り下げていった所から今の考古学への関心につながったわけですので、

考古学から日本神道の起源を証明していくスタンスであることを期待したいですね。

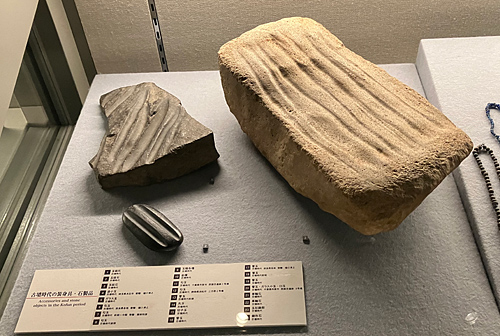

國學院の教授が弥生時代の硯を発見されたということで、

弥生時代にさかのぼる、神道研究へのアプローチに今後も注目。

こちらは古墳時代の石硯です^^

しかし明治よりマスクコロナ脳強めな印象が残念。

しかし明治よりマスクコロナ脳強めな印象が残念。

飛ノ台史跡公園博物館 考古学講座:古墳時代から平安時代の竪穴住居の形式

行ける範囲で開催の縄文時代テーマの講座が25日のものが多かったため

18日開催の古墳時代が範囲に入った古代講座ということで受講。

ローカル線の海神からは近いです。

往路は西船橋から歩いてみましたが、そこそこの距離がありますね。

海神という地名からしてよい遺跡がありそうです^^

会場の公民館は、少し西船橋の低めの土地からは上っていったところにあります。

船橋はこの間講座を聴いた市川国府に隣接しているので、

関連がある遺跡でもありますね。

荒天のため、残念ながらさらに徒歩10分以上かかる博物館は断念しました。

竪穴住居の形式と、推移に絞った講座でした。

1時間半のところを1時間5分くらいで終わったので、かなりハイペースだったのでは。

せっかくレジュメがあるので、今はここを参照してくださいという

ガイドは欲しいところ。講座を受けている

ほかの参加者さんもちょっとわかりにくそうにしている感じを受けました。

今年度5回ほど講座を受けましたが、今まででベストな

プレゼンをしてくださったのはやはり飛鳥山の方でしたね^^

内容的には遺跡を掘り進めていく写真の紹介などはいいかなと思いました。

グラフを作るのに凝っていらっしゃるようですが、

いうほどすごいバラツキかなあ…サンプル数少なくない?

みたいな感じも受けつつ、こういう研究をしている方もいるんだなということで。

竪穴住居の形式の移り変わりは参考になったかなと思います。

時代を下ると小さくなっていき、ほぼ、炊事場のスペースしかなくなっていくようですね。

寝泊りをしていたのは遺構の残りにくい平地式の住居になっていった可能性もあるようです。

柱穴のないものもあるようですね。

『飛ノ台』という地名の由来が気になったのですが、

掘り下げているところは見つけられなかったです。

掘り下げているところは見つけられなかったです。

北海道の続縄文文化後の擦文文化の時期にあたる代表遺跡『トビニタイ』に似ていますよね。

瀬川拓郎教授が『トビニタイ文化』という呼称を用いることを提唱されているほどです。

『飛ノ台』もアイヌ語由来地名の一つかもですね。

PR

コメント

プロフィール

HN:

茶人(別HN:さいおん南)

性別:

女性

自己紹介:

2019年までは普通のアニメ映画好き。この4年で一気に裏情報を知った者です。一応歴史を専攻していましたがそれまではそこそこ。日本古代の「偽書」の世界を知って俄然やる気が出てきて、人生史上一番本を読んでます。アジアや世界全体の古代と、日本古代の関係を包括的に見て行きたいと思っています

最新記事

(05/22)

(04/25)

(03/24)

(02/03)

(01/07)