2022-2023年末年始・神社参拝記

本年の初詣は、市街地の神社中心となりました。

目黒大鳥神社

AD100年頃の弥生末期のプリンス、ヤマトタケルを祀る。

ちなみに『ホツマツタエ』では目黒に住む虎柏(とらがしわ)という方が

ヤマトタケルに見事な鎧を献上したことで、

ヤマトタケルに見事な鎧を献上したことで、

それにちなんで鎧の装飾=『鐙(あぶみ)刺し』が、

ミサシ→武蔵国の語源になったと書かれています。

ミサシ→武蔵国の語源になったと書かれています。

本人絡みのエピソードがはっきりと残っているので、ぜひ来てみたい神社でした。

そして、お正月は郊外に行くと寒そうなので街中チョイスということで。

1,2年前はヤマトタケルの活躍時期もわかっていなかった状態からすると、

自分の古代学習の進歩に自画自賛しておきます。

目黒駅から雅叙園を横目に、坂を下り目黒川を越えると、神社が街道沿いに現れます。

スペースはかなりこじんまり。地元の人がそこそこ集まっている感じで、

鳥居の外までは列にはなっていない程度。

御朱印は残念ながら印刷ベースの印のみ実物でしたが、紙は凝っています。

お正月以外は手書きなのかは不明です。

注目ポイントは何といっても、『櫛塚』があることですね。

ヤマトタケルの奥様が身投げをして海を鎮め、櫛のみ流れ着いたことから。

目黒競馬場跡の記念碑として建っている思いのほか小さい馬の像を見て、

目黒川へ向けて少し下ります。地図を読み違えて下りすぎました。

目黒不動尊

境内で縄文時代の線刻粘土板が出土したという、

現代において宅地化される中でも、涸れることないご神水をたたえた熱いスポット。

800年頃に天台宗の行基さんが水を沸かせたとのことですが、

たぶんそれ以前から湧水の聖地だったのでは。

お坊さんはダウンジングの心得もあるし、地殻変動で変わったとかもあり得ると思いますが。

お坊さんはダウンジングの心得もあるし、地殻変動で変わったとかもあり得ると思いますが。

12世紀ごろの目黒には、目黒氏族がいたということで、

そこから目黒不動になっているのだと思いますが、

三代将軍家光が見失った鷹を目黒不動で見つけ、

霊験を感じたことから目黒中心に「五色不動」を設定して、

目白ができたという話は初めて知りました。

霊験を感じたことから目黒中心に「五色不動」を設定して、

目白ができたという話は初めて知りました。

しかし表面的にしか調べていないと、江戸時代の五不動の色の割り当てから

目黒という地名が生まれたと勘違いする例があるようですね。

また、先ほどの『ホツマ』エピの続きですが、ヤマトタケルが亡くなった後、

目黒に住む虎柏さんがヤマトタケルを榊の木に彫った肖像を

父君の景行天皇に奉り、「目が黒く」生きているようだと大変喜ばれたところから、

『目黒』の語源になったという、さすホツマエピソードがあることも紹介しておきますね。

門の前にどーんと唐揚げの屋台が。ちょっと遠慮なさすぎ感あり。

門の前にどーんと唐揚げの屋台が。ちょっと遠慮なさすぎ感あり。

境内配置図に、干支参りの補記があるので便利ですね。まずまずの人出です。

大きな大日如来が本堂の裏にありました。江戸時代建立。

大きな大日如来が本堂の裏にありました。江戸時代建立。

そして注目点としては、「地主神」がその更に最奥に祀られてるところですね。

やはり仏教が来る前から聖地だったことがうかがえるかと。

降りて目黒川沿いを歩きますが、高層マンションが並ぶ大都会の中ですね。

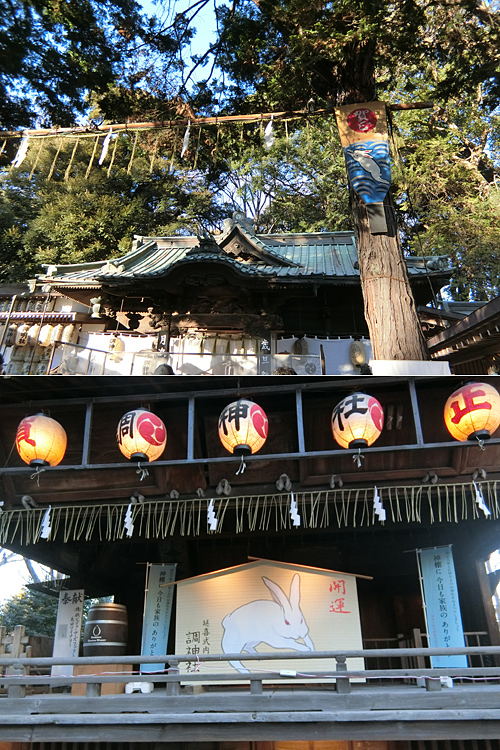

居木神社(いるぎ)

大崎駅から坂を少し上ったところに鎮座。こちらもヤマトタケルをまつります。

神社としては江戸時代に他所から移されてきたようですが、こちらは貝塚の遺跡があります。

見た目では富士塚の溶岩しかわからないものの、標識が立っています。

こちらも地元の人でにぎわっていました。大鳥神社よりスペースは広めです。

御朱印に力を入れているので、期待通りうさぎ柄もありました^^

品川貴船神社

もう少し歩けそうだったので一社追加です。こちらも坂の上にあります。

意外と由緒が古い神社で、709年、藤原伊勢人の勧請により創建。八坂紋が特徴的。

本殿はコンクリートですが、境内社の大山祇・稲荷社・満潮宮は

人が入れる大きさで造られていて、オープンになっているのがいいですね。

人が入れる大きさで造られていて、オープンになっているのがいいですね。

祖霊社もあります。由緒が結構古いだけありますね。

参拝者は本当にお正月か?というくらいの落ち着いたものでした。

絵馬は結構ありましたけどね。

絵馬は結構ありましたけどね。

ちなみに『満潮宮』は、他の場所にはあまりなさそうですね。

潮神社でしたら祭神は豊玉姫の子、ウガヤフキアエズノミコトとのことなので

同じと解釈してよさそうかな。

同じと解釈してよさそうかな。

お正月のビジネス街の静けさを見ながらの歩きになりました。

穴場的な神社を巡れたので、並びのストレスがなかったのが良いです。

-----

1月4日に東京近郊のうさぎ神社として人気が高まる調神社と、同じ路線上にある

大宮氷川神社を参拝。

大宮氷川神社(2回目・レポ2回目)

お正月の大宮氷川神社は、日本一の長さといわれる参道上にかなりの出店が並んでいました。

手水とご神水は年初は閉めています。手水はあってもいいような…

奥にある、縄文時代からの聖地と思われる池がおすすめですが、

同行者は混雑の中までは行く気はなかったようです。

御朱印は書置きですが、全印刷ではなく文字部分は手書きと思われるのがいいと思います。

調神社に向かいますが、間違えて隣の南浦和で降りてしまったため、

20分以上は歩きが多くなってしまいました。

通りがかりの公園にうさぎのレリーフがありました。

調神社(3回目・初レポ)

創建2000年と言われ、上古代の税=調を収める際の拠点だったことから、

読みが「つき」ということで

読みが「つき」ということで

眷属がうさぎになったという経緯です。

祭神は(1)天照様、

(2)豊受姫大神(この方はホツマにも未掲載?

と思ったら天照様の祖父のトヨケ大神=伊勢神宮外宮の祭神様

のことでいいみたいですね。天照様と同じく記紀で女性化されたとのこと。)

(3)スサノオ様。

祭神は(1)天照様、

(2)豊受姫大神(この方はホツマにも未掲載?

と思ったら天照様の祖父のトヨケ大神=伊勢神宮外宮の祭神様

のことでいいみたいですね。天照様と同じく記紀で女性化されたとのこと。)

(3)スサノオ様。

狛うさぎとうさぎの手水がいつもかわいいです₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎

うさぎ年の調神社は、予想以上のことが起きました。

参拝自体の人出としては30分待ちくらいだったのですが…

御朱印が2時間待ち、ウサギーランド状態でした。

その原因としてははっきりしていて、書置きをしない、

かつ墨書きのところをハンコにしていないというこだわりからですね。

担当の人数が2名くらい?で5件ずつくらいを受けつけた後、

書いて来るまでしばらくお待ちくださいという運用でした。

すごいこだわりだなと。

すごいこだわりだなと。

授与の時はすっかり薄暗く。

かなり冷えましたが、風邪系にはならずに何とか持ちこたえたかな…

ですが脚に来たので、今後対策が必要ですね。

ですが脚に来たので、今後対策が必要ですね。

2019年に千葉の玉前神社に行ったときは海風がすごく、体調を崩しましたもので。

初詣は郊外と町、いずれにしても一番寒い時期には違いないので、

カイロは持っていくべきですね。

カイロは持っていくべきですね。

PR

コメント

プロフィール

HN:

茶人(別HN:さいおん南)

性別:

女性

自己紹介:

2019年までは普通のアニメ映画好き。この5年で一気に裏情報を知った者です。一応歴史を専攻していましたがそれまではそこそこ。日本古代の「偽書」の世界を知って俄然やる気が出てきて、人生史上一番本を読んでます。日本の考古学・歴史と、アジアや世界全体の関係を包括的に見て行きたいと思っています

最新記事

(01/15)

(08/07)

(07/25)

(06/17)

(05/28)