202211・12月王子飛鳥山他(江戸川・調布)

飛鳥山博物館の企画展に行く機会に、

近隣の神社も合わせて訪問です。

王子神社

まずは駅名にもなっている王子神社へ。中世の王子信仰によるものなんですね。

とはいえ飛鳥山の隣で、大イチョウがご神木の高台にあり、

縄文時代から営みはあったと思われます。

境内は都内の神社らしく、スタイリッシュに整備されている印象です。

社務所は常駐、御朱印はお心づけ形式。

神社前の大通りを通って飛鳥山公園に行こうと思ったのですが、

王子は都電が走っていますので都電の線路上は横断歩道が少ない構造になっていました。

王子駅前に戻って回り込みます。

駅前はあまり再開発されていないので、大きなビルが少なくちょっと開けていて、

ゴルフ場も見えます。

飛鳥山に歩いて登ります。

公園は紅葉中です。

北区飛鳥山博物館

企画展:縄文料理と弥生ごはん

解説がある日に行きたかったのですが、スケジュールの関係で断念。

勾玉展の解説は参考になりましたし、できるだけ参加したいものですが。

博物館は広々した空間。

飛鳥山にも作られていた古墳は勾玉展の記事でも言及した通り、

富を蓄積させすぎないための民主的・合理的施設の面があり、

今こそ再評価すべきだと思いますが、

ここに一部の者のみに富を蓄積させる、欧米式金融システムを作った

渋沢栄一邸宅があったとは皮肉な。

企画展はなんと無料です。これも渋沢の財力なのか…

企画展は飛鳥山近辺の遺跡の出土物でほぼ構成されていて、

遺跡の資料の豊富さもわかりました。

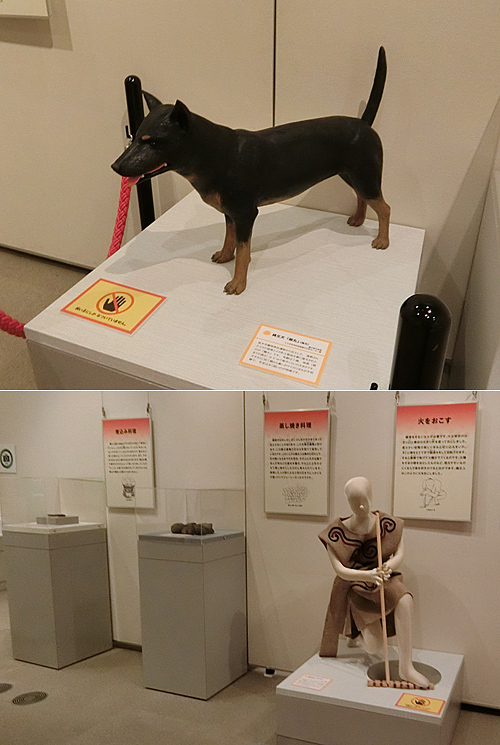

縄文と弥生の食生活にスポットを当てています。

縄文は狩りがメインだったので犬はパートナー、一方弥生になると

大陸由来の習慣か、食用にもしていた模様なのが軽くショックですね。

きりもみ式の火起こしは、現代人が試したら手が赤くなるだけで無理。

というキャプションも臨場感があって面白いです。

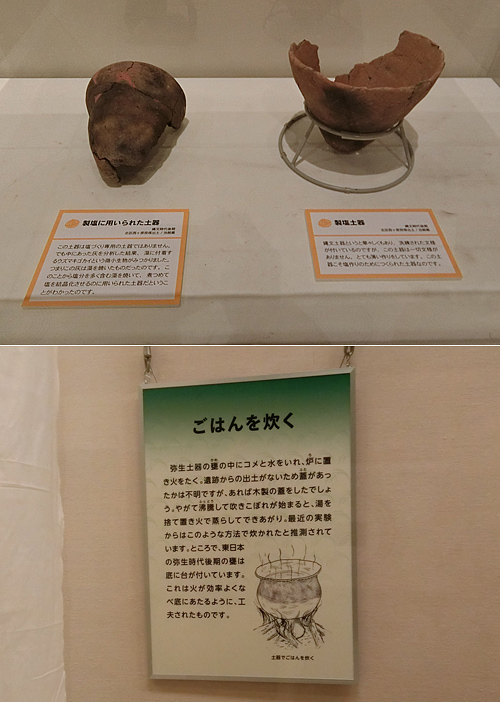

製塩の土器も本物は初めて見たと思います。意外と小さいですね。

岩塩ではなく、藻から工夫して採取したというのがまた高度ということですね^^

弥生時代は蓋がない?か木の蓋だったけどまだ見つかっていないのかも、というキャプションあり。

縄文時代はタジン鍋のような焼物の蓋があったんですよね。

この形式は現在のモロッコでも使われているんですよね。縄文系の人が伝えたのかも。

と思っていたら別媒体で、弥生時代の蓋の存在を見つけました…米炊くのにないわけないよな。

市井の古代好きとして、引っかかったことは気に留めておくといいですね。

そして常設展へ。

2006年に来たことがあったみたいですが、完全に忘れていました。

その時は渋沢と紙の博物館との3館セットで、あまりじっくり見なかったんだと思いますが。

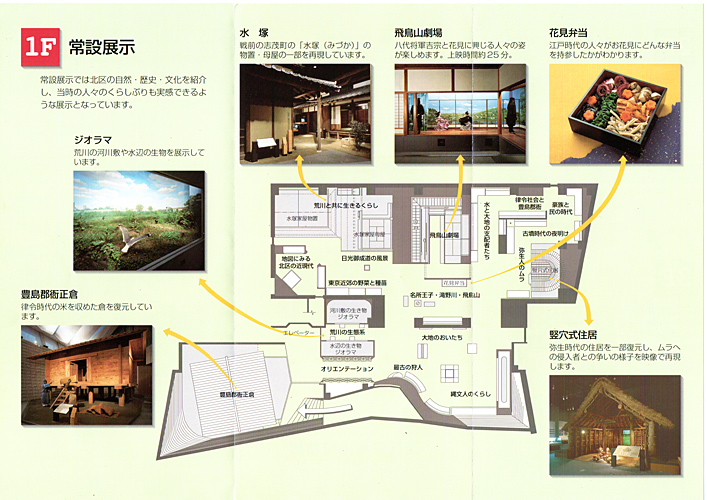

その時のリーフレットと比べてみると、縄文の展示に内容追加されているっぽいことがわかりますね。

参考に06年のリーフレットを。

参考に06年のリーフレットを。

貝剥ぎ取り標本は2階から移動。土偶の展示は以前なかったのではないかと。

縄文人骨さんもいらっしゃいます。埋葬されたときは、

未来人に掘り出されて展示されるなんて全く予想してなかったでしょうね。

きっとどこかでつながっている大先輩なので、敬意をもって拝見したいです。

DNAが残っているお陰で、諸説入り乱れる縄文の解釈を科学的に分析できますし。

弥生時代のシアター付き竪穴住居は06年当時からあったようですが、全く覚えていませんでした。

あとはきつねのキャラのガイドも追加されているようですね。

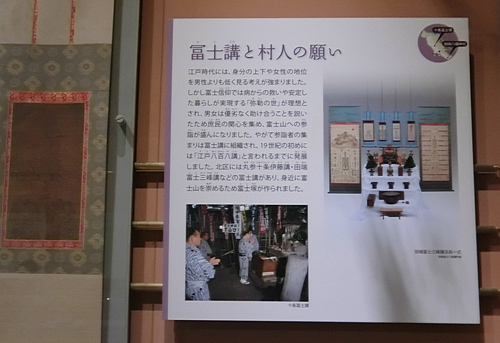

富士講が江戸時代、儒教的に虐げられていた女性たちの救いになったというのも興味深いです。

中世までは女性に財産権があったということで、江戸は必ずしも理想的な時代ではないんだなと。

『旧事本紀』などが偽書の烙印を押されてしまったのも、江戸時代のことなんですよね。

渋沢庭園は開放してくれてますね。昨年の大河ドラマのときに建てられたと思われるグッズ店もあり。

渋沢らを乙女ゲー風にしたキャラ展開があるみたいですが、こういうものを細かく出しすぎてもね。

買うほうの資金の限度はあなた方、明治維新立役者が独占した利権体制のせいで下がる一方ですよ。

今年の鎌倉殿は結構好評みたいでしたが、昨年はさっぱりでしたね。

七社神社

渋沢氏の肝いりで明治に再整備され、七社神社に変わったそうですが、

境内に縄文遺跡があり、かなり創始は旧い神社になります。

文旦と思われる黄色い実が大きくなっています。また、ご神木のイチョウから実が盛んに落ちていました。

最初落ちる音が何の音かわからなくて不思議でしたが。

遥か古代からこの地でイチョウも利用されていたんでしょうね。

御朱印には渋沢のスタンプ入り。狛犬のゆるキャラもいます。

最近ミニチュア石棒の販売を始めたとのこと。さすが渋沢の神社、商売っ気がありそうです。

近隣に国立印刷局があり、いまだ大きい渋沢の影響を横目に見て、西ヶ原から帰路へ。

瑞江豊田神社

11月末・江戸川で行われた浅田真央さんのアイスショーに行ったついでに、瑞江の氏神的な神社ということで参拝。

瑞江は江戸川と荒川に挟まれているので江戸時代以前はあまり人は住んでいなかった地域のようです。

公園に隣接していますが、神社は静かなもの。

猫さん(生)がのんびりと鎮座しています。石壁の下部に、寄進した氏子の名前が彫ってあるのが特徴的ですね。

調布・糟嶺(かすみね)神社

12月初め成城(小田急線)に用事があり、その後歩いて糟嶺神社経由でつつじが丘(京王線)まで行ってみました。

成城の町はかなりのおハイソですね。大きな家ばかりです。そして高台にあるんですね。

坂を下っていくと、調布市の入間町に入り、こちらは一般家庭の住宅街です。

そのランドマーク的な糟嶺神社のある所は古墳と言われ、小さな山になっています。

自然地形説もあるとのことですが、糟嶺大神というオリジナル祭神が

意味なく設定されるとは思えないので、古墳なんでしょうね^^

発掘調査はされていませんが、やってみたらはっきりするのでは。

地元の方と思われますが、熱心にお祈りをされていました。

野川に少し出て、団地を通ってつつじが丘へ。高級住宅から団地まで

いろんな層の住宅を目にして、正直もやるところはありますが。

川沿いの人たちも幸せであってほしいと思います。というか、幸せをお金だけで量ることこそむなしいですよね。

縄文時代の人は土地を所有せず、それでこそ平和な時代が続いたわけですし。

でもどちらの層も、ほとんどの人はコロのことは見抜けず枠を射ってるんだろうなとシュールに思いつつ。

何も考えず楽しむにはもう闇を知りすぎているというか。

まあそんなことがありながらも、縄文時代ほか古代のことは以前より確実に詳しくなってると思いますし。

これからも注目ポイントをめぐって行きたいです。

PR

コメント

プロフィール

HN:

茶人(別HN:さいおん南)

性別:

女性

自己紹介:

2019年までは普通のアニメ映画好き。この5年で一気に裏情報を知った者です。一応歴史を専攻していましたがそれまではそこそこ。日本古代の「偽書」の世界を知って俄然やる気が出てきて、人生史上一番本を読んでます。日本の考古学・歴史と、アジアや世界全体の関係を包括的に見て行きたいと思っています

最新記事

(01/15)

(08/07)

(07/25)

(06/17)

(05/28)