2023年10月:鹿島神宮・どきどきセンター

昨年6月の香取神宮参拝の際、両方行くのは難しいということで

今回鹿島神宮を計画。

前回は夏直前でしたが今回は秋深まる前という感じで、真逆というほどではないですが

日照時間も4か月空くと対照的かなと思います(16時台に日没)

東京駅から高速バスで向かいます。

香取の時はあやめ祭りの時期限定の特急を利用しましたが、

基本鹿島エリアへのアクセスはバスなんですよね。

平日ということもあり、ビジネス目的の方がほとんどのようです。

鹿島縄文どきどきセンター

鹿島宇宙センターで高速バスを下車、徒歩10分ほどです。

ナウマンゾウの展示があると聞いており、

つい国立科学的な規模を想像してしまいますが、牙のみの展示でした。

展示は1階のみで事務室がオープンにあり、

4つほど分かれた個室にメイン展示とライブラリー。

別部屋に特別展示室があります(夏休み期間限定とのこと)

よくピックアップされた土器メインの展示で、

詳しい解説シートもあり良いと思います。

鹿嶋は律令制度導入時に、特別に税金を使える

全国8か所のみの神社のうちの一つとされていたそう。

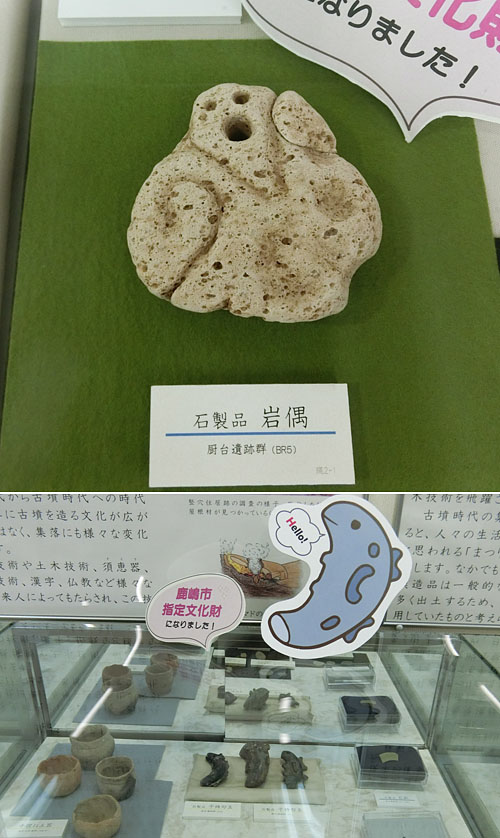

岩偶のくりやっほーと子持ち勾玉がキャラ化されていてかわいいです*^^*

バッジがお手ごろ価格で買えます。

飛鳥山のバッジ100円でも安いと思いましたが、こちらはなんと2点で100円。

子持ち勾玉は昨年の太田区郷土博物館の特別展に

貸し出しされていたものかと思いましたが、

資料一覧を確認したら違ったようです。

こういう話題でスタッフの方に話してみてもいいかもですが、時間もなかったですね^^;

勾玉展のものはひたちなか市の子持ち勾玉だったようで、モチーフは共通しているようです。

モダンでおしゃれな縄文土器も。トートバッグの柄になっています。

これは古代文字系に見えなくもないですね!

鹿島の古代製鉄の遺物もあり、この時代からの産業が今も続いているんですね。

貝輪はかなり小さいサイズでした。現代人の細い女性でも入らないのでは。

鹿島神宮に向かうにはコミュニティバスを利用します。

バス停は高速バスが通る新道ではなく、1本脇の旧道の草むらの前です。

ギリギリだと焦ったと思うので、高速バスから降りたときに

位置関係を確認しておいてよかったです。

位置関係を確認しておいてよかったです。

市役所や病院をぐるぐると周って鹿島神宮入口へ。

門前町は平日なので閉まっている店が多かったですね。ちょっと懸念はしていたんですが。

先にミニ博物館ココシカに行ってみました。

土器の展示がなかったのがちょっと残念でしたかね。

どきどきセンターのグッズを売っていたので、

寒川の観光案内所のように少し置くといいのでは。

神道についての研究のパネル展示がメインでした。

展示替えをしたばかりとのことなので、時期で変わるのかもです。

邪馬台国畿内説VS九州説の展示、展示担当の方は畿内説だそうです。

自分的には邪馬台国九州で、大和王権とは別説を考えておりますが。

鹿嶋神宮のかなり濃い話題の紹介も。

鹿嶋の神術を「関東七流」に集成し、

武術の祖となったとと言われる方が國摩真人(くになずのまひと)なんですね。

アマノコヤネ様の十代目が國摩大鹿嶋、その方から七代目が真人さんとのこと。

アマノコヤネ様は息栖神社の本来の祭神と見れれているようです。

鹿島新當流は始祖を国摩真人とし現在六五代目宗家が伝えているとのことですので

一代30年とすると真人さんは約1,950年前の人。

そこからさらに一七代遡るとBC460年あたりがアマノコヤネ様の時代になるでしょうか。

一代25年でもBC50年。その間は確かに縄文晩期から弥生時代の「ホツマツタヱ」時代と重なり、

あるホツマ研究者さんの年表ではBC280年が三代日嗣の君ニニキネ様の即位だそうなので、

タイミングとして結構悪くないのでは^^

鹿島神宮

下総国一宮。ホツマではこの宮から

ニニキネ様の兄:ホノアカリ様の奈良への第一次天孫降臨が行われたとされます。

東北発祥のホツマ天孫勢力の元の本拠地が関東にあると思うと、

身の引き締まる思いですね。

ちなみに『ホツマツタヱ』の「ホツマ」国が、まさに関東地方ことを指すそうです。

令和の大改修で拝殿の表面が完全に覆われていました。

参考に見た2年前くらいの動画では元宮が改修中でしたが。

ちなみに某バスガイドさんの動画はかなり詳しくて参考になりました。

令和6年に門まで完了とのこと。

さらに神域に入ります。土をよく固め整備してある広々とした参道です。

鹿苑では、餌を購入してあげることができます^^

角付きの雄がとってしまうので、うまくやりたいですね。

春日大社に鹿島のご分霊を運ぶときに、鹿の背に乗せ運んだとのこと。

その鹿の子孫が近代鹿島に鹿を復活させるときにまた運ばれ、里帰りしたとか。

春日大社とのつながりも、もとは第一次天孫降臨からの発祥なのでしょうね。

『ホツマツタヱ』においては、鹿島は鹿ではなく、出雲のオオナムチ様を征伐することを

「カシマ治ち=曲様治ち」といったことからきているそうですけどね。

「かしま」が「さかさま」などとおなじく曲がるさまをいい、

「たち」が直す・正すと同義。

全然違うし、腑に落ちるさすがホツマ。この意味を知らずして鹿島を語れないのでは。

古代の鹿嶋の漢字は「香島」とも書かれているようで。

『鹿嶋志』によると、新當流の元になったのは

「鹿島の太刀」という名の上古の時代から伝わる兵法だったとのこと。

これはホツマの「カシマ治ち」のことですよね。

そして、太刀を「たち」と呼ぶのはおそらく「カシマ治ち」から来ていると思われます。

家康が建てたという元宮は、ちゃっかり三つ巴の紋と葵のご紋が並立しています。

拝殿が北を向いていて、東北ににらみを利かせている説があるらしいですが

ふつう拝むのはにらみを利かせるためではなく崇敬するためでは?

(しめ縄は封印のためとか、神社の構造にもいろいろ説がありますけどね)

となると北の祖先神を拝んでいるという事でいいのでは。

元宮からそこそこの坂を下ると、御手洗という神池に到着。

確かにきれいな湧水で、鯉が快適そうに泳いでいます。夏も涼しそうです。

脇に喫茶コーナーがあり、そば系や3色団子などがいただけます。

物販はほぼここだけですね。お酒やおかきなどが少しあります。

上に戻り、元宮の後方の要石に向かいます。

裏を回っていくとご神木があり、要石へと向かう道が整備されています。

こちらもよく土が固めてあり、草もうっそうとしていないのでとても歩きやすいです。

要石本体も、よく整った空間に鎮座しています。

香取の要石は脇に笹が生えていたりでけっこう雑然としていましたが、対照的です。

鎮守の森もよく管理されていて、東京ドーム15個分と広いです。

散策するのにちょうどいいくらい。伊勢神宮に近いスケールかもです。

授与品は基本のお守り類だけで、あまり商売っ気はありません。

ただし神棚3万。自分の近所では少しシンプルなものが

2000円でしたので、かなりぼったくr…、かな。

御朱印の種類も香取は「要石」があったのですが、鹿島はメインと元宮だけでした。

格式が高く、十分国からの補助が出ているいうのもありますが

(日本会議の機関誌も置いてあるのでその方面からも)

鹿島が工業の町で観光地化されていないからというのもありそう。

とは言え相川七瀬コラボ御朱印帳があり、伊藤英明の番組を放映しているので

芸能界との癒着も強そうです。

ギャラリーに江戸時代の絵師と小中高生による鯰絵の展示があり、

一つとして同じ絵はないんだなあと感心しました。

タケミカヅチが着物を着た鯰を呼びつけてお説教する場面の瓦版が興味深いです。

幕末に大地震が10月にあり、神無月でタケミカヅチが

出雲に行った不在中に起きたという設定が広まったことから。

当時の人々の震災との向き合い方がわかります。

鯰がかわいく書いてある絵が多いので、

要石で抑えられたり成敗されたりして気の毒ですね^ ^;

ホツマによると、要石は祭神のタケミカヅチ様が

アマテル様に功績をたたえられ賜ったもので、

揺の要の石槌 (ヨヨノカナメノイシツツ)といい、石槌(剣)だそうです。

地震を鎮めるという効果はあるらしいですね。

第10代崇神天皇のときに石上神宮を創建する際、

石上神宮の神体山にフツの御霊の剣の本物=要石の剣を奉納したそうで。

石上の石は、要石ということですね。

であれば今の巨石と思われる要石は何なのでしょうね…。

門前が閉まっていたので鹿島神宮駅にお土産屋があるかなと期待したのですが、

駅前は見事に何もありませんでした。ネイル屋と塾のみ。

というわけでバスに乗って帰路へ。

日本三大神宮の中で、一番商業化されていない神宮でした。

PR

コメント

プロフィール

HN:

茶人(別HN:さいおん南)

性別:

女性

自己紹介:

2019年までは普通のアニメ映画好き。この5年で一気に裏情報を知った者です。一応歴史を専攻していましたがそれまではそこそこ。日本古代の「偽書」の世界を知って俄然やる気が出てきて、人生史上一番本を読んでます。日本の考古学・歴史と、アジアや世界全体の関係を包括的に見て行きたいと思っています

最新記事

(01/15)

(08/07)

(07/25)

(06/17)

(05/28)